recensione di Rita Bettaglio – 12 agosto 2006

Martedì 13 ottobre 1998, ore 6.30: “Carabinieri, signora, apra». Con queste tre scarne parole comincia l’odissea di Giovanni Terzi, un’odissea carceraria lunga 75 giorni: 75 tramonti e una sola alba, quella della ritrovata libertà, dopo la carcerazione preventiva. L’accusa era quella di corruzione, per fatti risalenti al 1994-97, quando Terzi era assessore all’urbanistica nel comune di Bresso, provincia di Milano. Calava su Terzi, allora giovane architetto, sposato e padre di un bimbo di cinque anni, quella che somiglia a una lunghissima notte nera. Solo il 1°febbraio 2006, più di sette anni dopo, la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste».

Il Giovanni Terzi architetto, quella mattina autunnale, lasciò subito il posto al Giovanni Terzi uomo, uomo sconvolto dall’assurdo che aveva fatto irruzione nella sua vita. “Ero paralizzato: dallo sgomento, dalla paura, dall’imprevedibile che […] credi sia diventato il padrone del mondo intero. L’imprevedibile che nulla ha a che fare con l’imprevisto. L’imprevisto è un contrattempo che riesci a gestire, a risolvere in prima persona. L’imprevedibile è atemporale, non dipende da te, non lo gestisci, lo subisci in silenzio».

Il suo arresto, e quelli di diversi altri coimputati, si inseriva in una sorta di tangentopoli 2 legata ad un’area strategica, l’area Ram, nel comune di Bresso. Ma al di là della vicenda giudiziaria, al di là della piena assoluzione, al di là di tutto questo, il diario di Terzi, Innocente in carcerazione preventiva, pubblicato da Ares (Milano, 2006, pag 136, euro 10), è la sofferta testimonianza di un uomo che si trova improvvisamente nudo, spogliato di tutto se stesso, in mano ad un sistema, quello giudiziario, che proprio questo vuole e persegue. Non è una persona, un cittadino innocente fino a prova contraria: è un essere da abbattere fisicamente, moralmente e spiritualmente, con lucida premeditazione. La naturale ribellione immediatamente seguente all’arresto, col passare del tempo, a contatto col carcere, viene meno, testimonia Terzi, e allora tutto può succedere nell’animo dell’uomo, del captivus, del catturato. “In questo sono straordinari i Pubblici ministeri – riflette amaramente l’assessore imprigionato – sanno utilizzare tutti gli strumenti per farti perdere anche l’ultimo filo di dignità che ti tiene legato alla tua, fin lì vissuta, esperienza. Tutto converge in uno scientifico disegno che mira all’annullamento della tua personalità. Loro, i Pubblici ministeri, sono professionisti della distruzione psicologica e sociale dell’imputato. Non sempre seguono gli indizi: usano gli indizi per confermare i propri teoremi. Usano il carcere per demolire l’imputato che, pur di riavere la libertà, si rende disponibile a tutto».

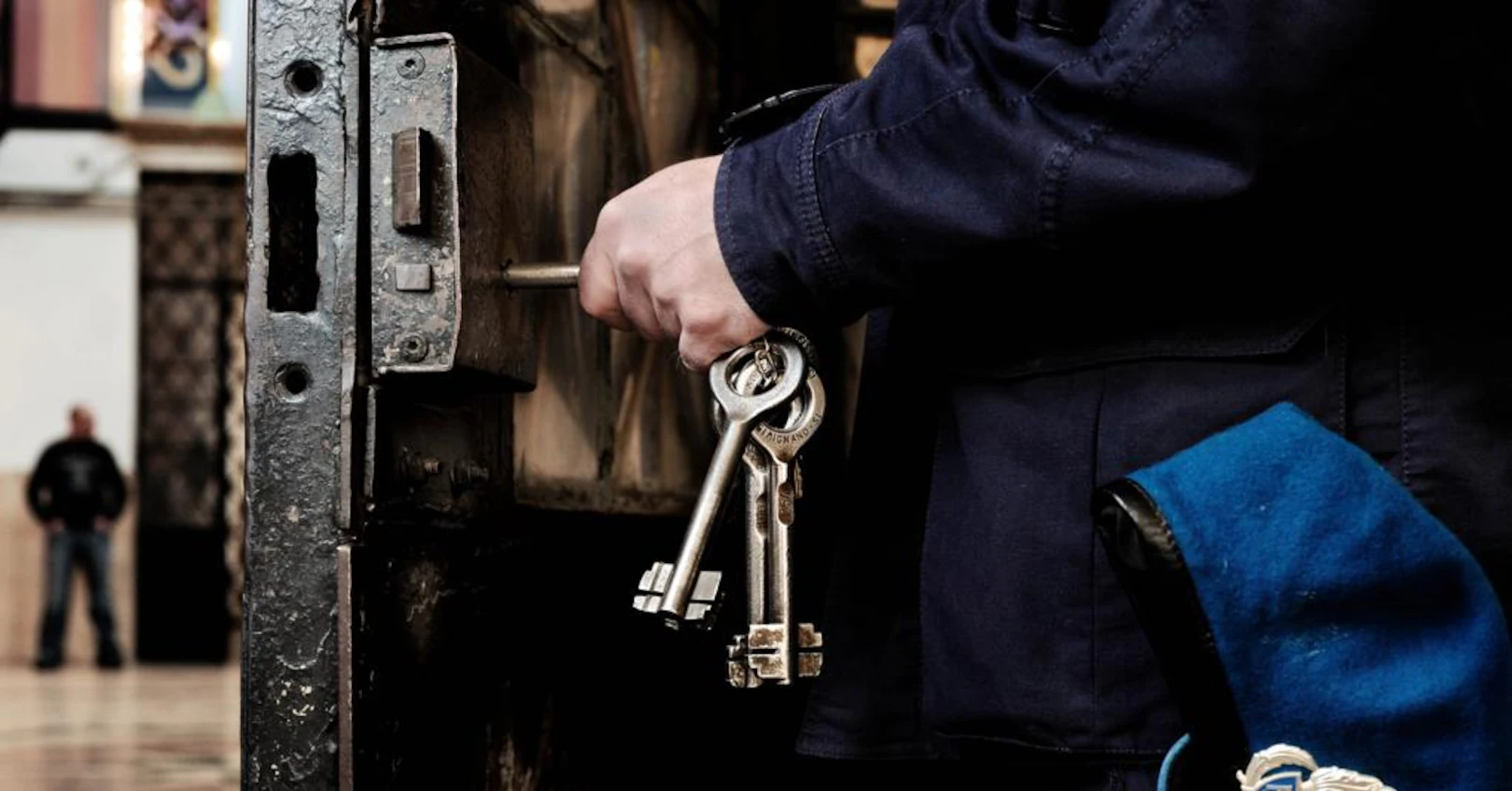

Sembra di rivedere lo straziante Alberto Sordi di Detenuto in attesa di giudizio, pellicola che illustra magistralmente la voragine burocratico-giudiziaria in cui chiunque, anche per un banalissimo errore, potrebbe cadere. Allora si era negli anni ’70 e tutti, dopo aver sofferto per l’assurda vicenda del malcapitato Giuseppe Di Noi, abbiamo voluto convincerci che ciò appartenesse ad un passato ormai remoto, che non potesse più succedere. Invece il diario di Giovanni Terzi e la miserevole e ingiusta fine di molti indagati, che in carcerazione preventiva hanno compiuto gesti inconsulti, attestano che è ancora così, e, come si dice dalle mie parti, “meschino chi ci capita». “I momenti di disperazione erano profondi e violenti. Mi poteva accadere di tutto, non avevo freni, non avevo salvagenti. Cadevo, cadevo continuamente e sprofondavo senza trovare un fondo», conclude Terzi alla viglia di un Natale, quello del ’98, che si profilava da trascorrere in carcere. Fortunatamente non fu così. Era il 21 dicembre 1998 quando le porte del supercarcere di Novara si spalancarono, vomitando uno straccio d’uomo che si lasciò cadere su una panchina “ad aspettare che i miei famigliari arrivassero a prendere me e il mio sacco nero della spazzatura dove avevo dentro ciò che rimaneva di me».

Rita Bettaglio