Cosa resta della vita dietro le sbarre, dopo aver subito la detenzione da innocente? La frustrazione, la disperazione di non essere creduti, la lontananza dagli affetti. Ma anche una grande umanità, il conforto dei compagni di cella, lontano dalla cronaca e dai media che troppo spesso guardano con pregiudizio al mondo dei detenuti. A raccontare i mesi di carcere ingiusto subìto, di cui resta oltre ai momenti tragici, la lezione di vita che tutte le esperienze traumatiche lasciano con un segno indelebile, è Fabio Bonifacio.

Nove mesi di detenzione in cella, altri due anni ai domiciliari, per poi sentirsi dire, dai giudici d’Appello, che lui con la vicenda che l’aveva coinvolto non c’entrava nulla. Assoluzione con formula piena, per non aver commesso il fatto, ma nessun risarcimento riconosciuto in Cassazione. L’ultima carta, che Fabio giocherà, è il ricorso alla Corte europea dei Diritti umani. Ma per entrare nella storia, torniamo indietro nel tempo, alla sera del 26 novembre 2002, quando il giovane brindisino, che all’epoca aveva 22 anni, vede improvvisamente cambiare il corso della sua vita. Fabio sta tornando in auto verso casa, accompagnato dall’amico con cui ha passato la serata. L’unica sua colpa? Aver visto e riconosciuto, ferma sulla strada, a fari accesi, la macchina di un altro suo conoscente che, in quel momento, non è presente. L’auto infatti è misteriosamente vuota, abbandonata su una via del suo paese, San Pietro Vernotico. Fabio chiede all’amico di fermarsi, allarmato da quanto ha visto. Ed è quella scelta a originare quello che diventerà il suo calvario giudiziario. “Non ho toccato l’automobile – racconta Fabio, ricordando come fosse ora, la dinamica del ritrovamento – ma nel frattempo sono arrivati dei ragazzi che qualche istante prima avevano sentito delle urla seguite dal rumore di un’auto che correva a tutta velocità. Mi hanno chiesto cosa fosse successo, ma ho risposto che non ne sapevo nulla”. Poco dopo, il giovane si reca dal padre del proprietario della macchina per chiedere se il figlio sia in casa, ma non c’è. Infatti, tornerà poco dopo, vittima di un sequestro lampo realizzato a scopo di estorsione. Il giorno dopo, quell’uomo va a casa di Fabio per ringraziarlo, e gli comunica che, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, gli stessi lo convocheranno per chiedergli come abbia trovato la macchina.

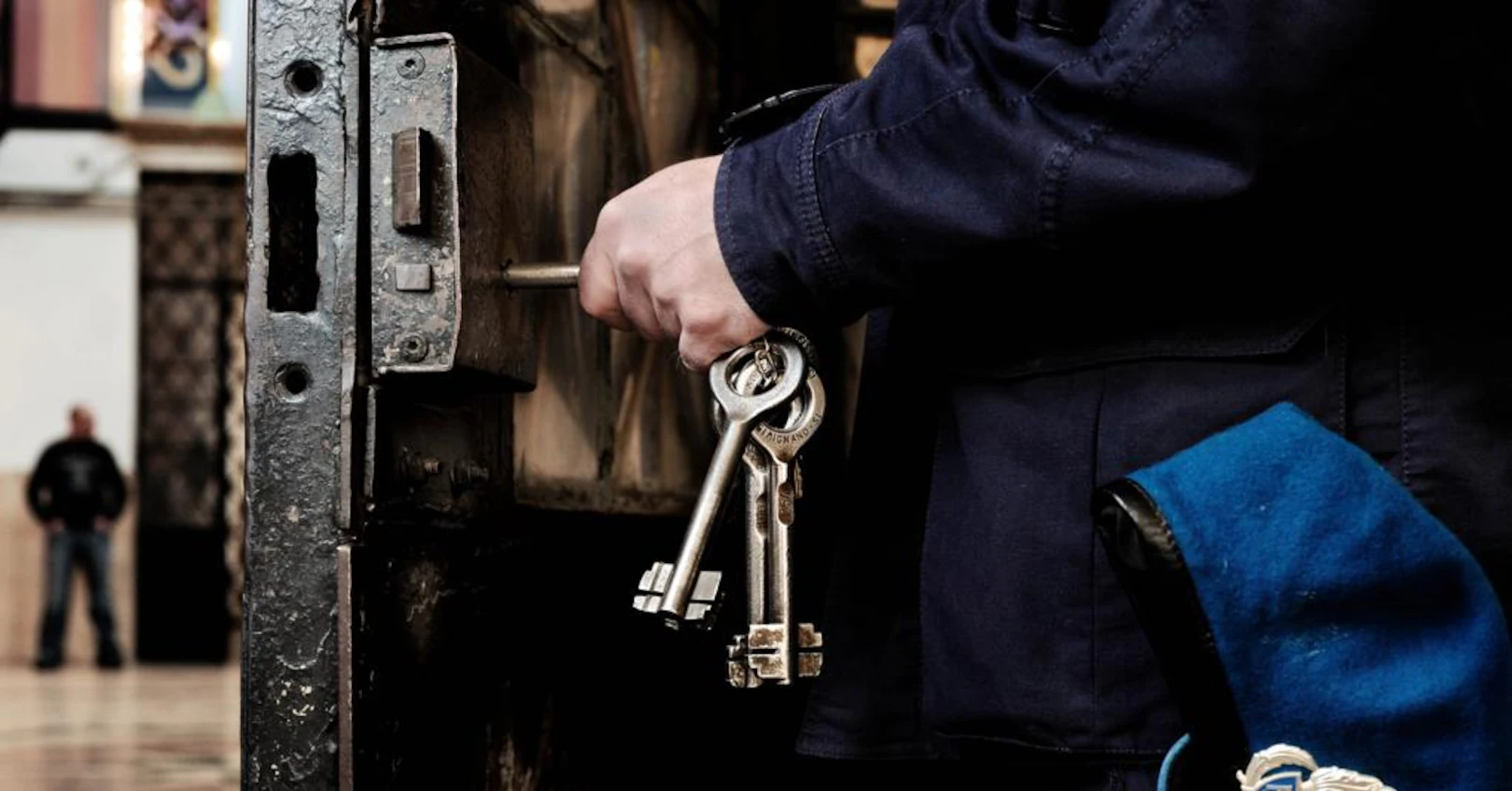

E infatti, viene chiamato dai militari per essere sentito sulle modalità del ritrovamento dell’auto del sequestrato; il ragazzo racconta della casualità che lo ha fatto trovare faccia a faccia con la scena del crimine, e mette subito in chiaro la sua posizione: con quella storia lui non c’entra nulla. E in un primo momento gli investigatori fanno finta di crederci, ma nel frattempo cominciano a pedinarlo, e mettono sotto controllo il suo telefono. Non troveranno nessuna prova, ma nonostante ciò, il 23 gennaio 2003, lo riconvocano in caserma. L’interrogatorio è lo stesso della volta precedente, ma questa volta, senza alcun mandato d’arresto e senza un avvocato, Bonifacio a sorpresa viene ammanettato. “Avevo il cellulare che squillava – racconta ancora Fabio – e a quel punto qualcuno ha urlato ‘toglieteglielo!’; mi hanno puntato il mitra contro, in un clima concitato. Non avevo ancora capito di essere accusato di quel delitto, ma poi l’avvocato di un altro degli arrestati, mi ha informato di quello che sarebbe accaduto. Mi sono detto subito che era un equivoco, pensando di uscire l’indomani, ma così non è stato”.

Il ragazzo viene portato nel carcere di Brindisi, dove passerà cinque mesi, per poi essere condotto, per altri quattro mesi, in quello di Foggia. Altri due anni li passerà ai domiciliari. “In più occasioni mi hanno chiesto di patteggiare – rileva il protagonista della vicenda – ma ho rifiutato, sarebbe stato come ammettere una colpa che non avevo mai avuto”. Il processo in primo grado, che passa nelle mani di cinque diversi pubblici ministeri, testimonianze incongruenti e accuse che crollano una dopo l’altra, si chiude con la condanna di Fabio a 5 anni e 600 euro di multa. E intanto, uno dei veri colpevoli è fuori. “Durante il processo – spiega Bonifacio – due carabinieri e il padre del sequestrato forniscono versioni diverse e discordanti. Un maresciallo dice di avermi arrestato in flagranza di reato, l’altro dopo un inseguimento. Il padre della vittima asserisce di aver avuto da me una richiesta di denaro”. Ma all’ultima udienza, quelle accuse cadono: i carabinieri dicono di non avere prove a suo carico, mentre il padre del sequestrato ritratta la sua prima versione: Fabio non ha chiesto soldi, nè tanto meno era sul luogo della consegna. Ma il Tribunale emette una sentenza di condanna. Arriva l’Appello: in quella fase viene chiesto ancora una volta a Bonifacio di patteggiare, ma rifiuta. Lui è estraneo a quella vicenda. E infatti, i giudici di secondo grado gli danno ragione. Fabio viene assolto per non aver commesso il fatto. Scatta subito la richiesta di risarcimento danni per il calvario subìto, ma secondo la giustizia, Bonifacio non ne ha diritto, perchè in qualche modo ha colpa nella realizzazione dell’estorsione. Oltre il danno, la beffa. La vittima di quello che è l’ennesimo errore giudiziario italiano, non si arrende, continua la sua battaglia, ma anche la Cassazione gli negherà il risarcimento.

Oggi Fabio ha ripreso la sua vita, ha una figlia di due anni, e un lavoro precario. Suo padre, 72 anni, lavora ancora per aiutarlo, perchè in questi anni il figlio ha perso molte occasioni professionali. Ma Bonifacio è abituato a non arrendersi, e presto si rivolgerà alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo tramite i legali dell’Associazione vittime errori giudiziari Art.643, per raccontare ancora una volta i contorni di una storia di ordinaria ingiustizia, con la speranza, questa volta, di essere ascoltato.

Dei giorni in cella ricorda le lacrime, la frustrazione, per quelle 4 ore d’aria, irrisorie rispetto alle altre 20 passate dietro le sbarre. Ricorda la sua cella del carcere di Brindisi, dove erano in sei in uno spazio di 4 metri per 4, quella doccia due volte a settimana, e ricorda ancora l’umanità di un suo compagno di cella, che con lui era stato trasferito a Foggia, e dello ‘spesino’ (addetto alla lista della spesa) Adriano, che hanno cercato di proteggerlo per mesi dalla notizia dell’incidente mortale che aveva coinvolto suo fratello. “Per qualche tempo – racconta – non mi hanno fatto vedere il telegiornale e i giornali che arrivavano in carcere, perchè sapevano che non avrei resistito alla notizia. Per fortuna nel frattempo mio fratello si era salvato”. E infine, non riesce a dimenticare la disperazione di sua madre, dal giorno in cui lo vide ammanettato, in cui gridava alla sua innocenza, e ha ancora impresso l’atteggiamento di coloro che giudicava amici, oltre ai conoscenti e ai colleghi di lavoro. Alcuni, dice, hanno “addirittura negato di conoscermi, ma la cosa che fa più male è che non hanno aspettato neanche che uscisse la verità, ma hanno giudicato solo leggendo i giornali”. Cosa racconterà Fabio a sua figlia, quando da grande potrà capire cosa gli è accaduto? “La mia bambina dovrà sapere quello che ho passato – risponde – e dovrà sapere che non si può fidare di tutti. La vera giustizia deve essere quella che indaga e poi arresta, e non il contrario, come è successo a me. Basta con il carcere preventivo”.

Valentina Marsella